- ホーム

- コメディカル部門のご案内

- 検査科

検査科

検査科では医師が病気の診断や治療の効果を判断するために採取した血液、尿、便、穿刺液などの検体が対象となる検体検査と直接患者様に接して行う心電図、脳波、肺機能、超音波などの生理検査を行っています。

中央採血室の新設とオーダリングシステムの導入により、迅速で質の高いデータを提供し、患者様に信頼される検査科を目指しています。

生化学検査

主に血液や尿中の蛋白質、酵素、脂質、ミネラルなどの化学物質を測定しています。 糖尿病や心臓病、脳卒中などさまざまな疾患の診断、治療、予防のため測定は自動分析装置を用い日々、精度の高い検査結果を迅速に提供しています。

また、休日・夜間の緊急時にも検査を実施し、診断のための検査情報を臨床医に報告できるようにしています。

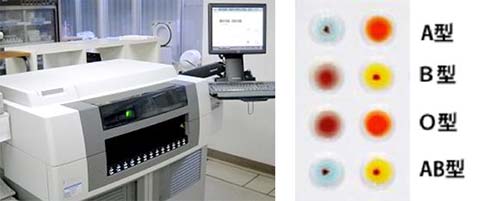

免疫・輸血検査

免疫血清検査は、抗原抗体反応(免疫反応)の特異性を利用して梅毒検査、肝炎ウィルス検査などの感染症や腫瘍マーカー、各種ホルモン検査を実施しています。

輸血検査は、安全な輸血をするための血液製剤の管理、供給の準備や血液型(ABO式・Rh式)、不規則抗体検査、交差適合試験の検査を実施しています。

血液検査

血液検査

血液検査(血球数の測定、血液像)は、血液中の赤血球、白血球、ヘモグロビン量、血小板などの数や血液細胞を分類します。貧血や血液疾患の診断に必要な検査です。

凝固機能検査は、出血傾向や抗血栓治療効果の確認など、血液が凝固するための成分や線溶系マーカーの測定を行っています。

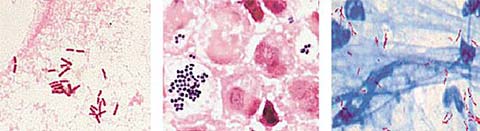

細菌検査

細菌検査は熱が出たり、膿ができて腫れたり、下痢を起こしたりという症状を引き起こしている患者様から出されたいろいろな材料(膿汁、痰、尿、便など)を検査します。炎症や食中毒などの原因菌を調べる検査や菌の特定のためのグラム染色や培養、またどのような薬剤が効果を示すのか検査をしています。

(左)大腸菌 (中)ブドウ球菌 (右)結核菌

一般検査

一般検査は、血液以外の尿・便・体腔液(髄液・関節液・胸水・腹水など)を材料(検体)として用いた基礎的な検査全般をいいます。特に、尿や便は身体の状態を広く反映しており、また非侵襲性のため痛みなどを伴わないで、比較的短時間にしかも繰り返し何度でも行える検査という利点があります。

当院で行っている検査

- 尿一般定性・定量検査、尿沈渣検査

- 妊娠反応検査

- 便潜血反応検査

- 寄生虫・寄生虫卵検査

- 体腔液検査(胸水、腹水、髄液、関節液、その他)

- 免疫学的迅速検査

(インフルエンザ、RSウイルス、アデノウイルス、A群溶連菌等) - その他(ピルツ検査〈白癬菌やカンジダ菌の有無〉)

尿検査

尿は、腎臓で血液を濾過して排泄されたもので、スクリーニング検査として最適な材料(検体)であり、腎臓、膀胱など尿路系に異常があった場合、貴重な情報をもたらします。尿蛋白検査で陽性を示した場合は、慢性の腎臓疾患や糖尿病による腎障害などが疑われ、尿糖検査で陽性を示した場合は、糖尿病などが疑われます。また、血尿(見た目に赤色、茶色、若干赤みを帯びた黄色など)が認められた場合、癌なども疑われます。

その他、膀胱炎では濁った尿の中に多数の白血球と共に細菌が認められます。

| 検査項目 | 検査内容 |

|---|---|

| 尿定性検査 | ウロビリノーゲン、潜血、ビリルビン、ケトン体、ブドウ糖、タンパク質、PH、比重亜硝酸塩、白血球、アスコルビン酸などを専用の試験紙と専用の分析器を使って検査し、糖尿病や腎疾患、血尿や尿路感染のスクリーニング検査として重要です。 |

| 尿定量検査 | 尿定性検査で陽性を示した、尿中の蛋白質やブドウ糖を自動分析器で測定し、腎臓疾患や糖尿病など代謝異常疾患の検査として重要です。 |

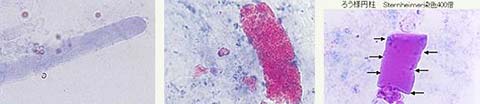

| 尿沈渣検査 | 尿中に観察される有形成分である血球成分(赤血球・白血球)や上皮細胞成分(扁平上皮細胞、尿路上皮細胞、尿細管上皮細胞、異型細胞〈悪性・良性〉など)、結晶成分(尿酸結晶、リン酸塩結晶など)、円柱、細菌、真菌などを顕微鏡で観察して検査します。 |

測定機器紹介

尿分析装置(プレスター RM-6050)

- 処理能力

- 最大600検体/時間

- 測定項目

- 専用の試験紙を用いて、尿定性最大11項目(ウロビリノーゲン、潜血、ビリルビン、ケトン体、ブドウ糖、蛋白質PH、比重、亜硝酸塩、白血球、アスコルビン酸)が測定できます。

(左)血尿 (右)正常尿

(左)硝子円柱 (中)顆粒円柱 (右)蝋様円柱

(左)扁平上皮細胞 (中)尿路(移行)上皮細胞 (右)封入体細胞

(左)尿細管上皮細胞 (中)赤血球円柱 (右)白血球円柱

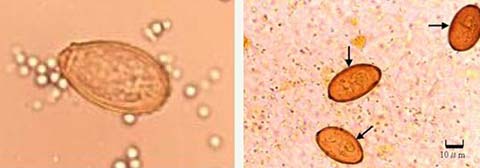

便検査

便検査には、便に血液が混じっているかどうかを調べる便潜血反応検査や便に寄生虫卵があるかどうか、寄生虫がいるかどうかの寄生虫検査、そして各種ウイルスを迅速的に調べる検査などがあります。

| 検査項目 | 検査内容 |

|---|---|

| 便潜血検査 | 便を材料(検体)として、大腸癌で認められる下部消化管からの出血(便に血液が混じっていないか)を専用の機器を使用して検査しています。 |

| 寄生虫・寄生虫卵検査 | 専用のピンテープや便を材料(検体)として用い、顕微鏡を使用して蟯虫卵(ギョウチュウラン)や回虫をはじめとする寄生虫卵の有無の検査や、成虫となった寄生虫の有無を検査しています。 |

測定機器紹介

便潜血測定装置(OCセンサーμ)

- 処理能力

- 80検体/時間

- 測定原理

- ラテックス凝集免疫比濁法により、ヒトヘモグロビン濃度を測定します。

(左)採便容器(2日用) (中)採便説明用紙 (右)採便用シート

(左)肝吸虫卵 (右)横川吸虫卵 無染色600倍

体腔液検査

体腔液には、胸水、腹水、髄液、関節液など沢山の種類があります。これらの体腔液からは、細胞学的、臨床化学的、微生物学的など多岐にわたり情報がもたらされます。その中で細胞学的には、細胞診検査(悪性細胞の有無)へ材料(検体)を渡し、微生物学的には、細菌の有無及び種類を検査するため細菌検査へ渡します。一般検査では、浸出液・濾出液の鑑別(外観、比重、蛋白、細胞数、細胞の種類、化学物質の測定)をおこなったり、結晶成分の鑑別、細菌の有無などを主に検査します。

胸水、腹水

| 検査項目 | 浸出液 | 濾出液 |

|---|---|---|

| 外観 | 淡黄色・膿性・血性・混濁等 | 多くの場合淡黄色で透明 |

| 比重 | 1.018以上 | 1.015以下 |

| 蛋白 | 4g/dl以上 | 2.5g/dl以下 |

| 細胞数 | 多い | 少ない |

| 細胞の種類 | 好中球 リンパ球 悪性腫瘍細胞 |

組織球 中皮細胞 |

| リバルタ反応 | (+) | (-) |

| フィブリン | 多量 | 微量 |

| LD | 200IU/l以上 | 200IU/l以下 |

| 成分 | 血漿成分に似ている | リンパ液と同じ |

髄液

髄液検査の適応として、中枢神経系感染症(髄膜炎や脳炎)をはじめとして、くも膜下出血、脊髄疾患など多くの疾患があります。

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| 外観〔色調〕 | 正常〔無色透明〕 |

| 細胞数 | 新生児:25/μl以下、乳児:20/μl以下、 乳児以降:5/μl以下 |

| Cl | 血中より15~20mmol/l高値 |

| 蛋白質 | 健康成人で10~45㎎/dl |

| 糖 | 50~80㎎/dlで血糖値の60~80%に維持 〔細菌性髄膜炎では10㎎/dlになることが多い〕 |

| CK | 6IU/l以下〔脳挫傷〕 |

| LDH | 10~50IU/l 〔細菌性髄膜炎ではウイルス性と比較し著明に上昇〕 |

(左)クリプトコッカス サムソン液200倍(計算盤像) (右)墨汁染色

(左)髄液検査(鏡検中の計算盤内) (右)髄液検査

関節液

主に結晶成分の判別(尿酸結晶とピロリン酸結晶)、赤血球・白血球の有無及び数、細菌の有無を検査します。

(左)関節液(尿酸結晶) 痛風 (右)関節液(ピロリン酸Ca結晶) 偽性痛風

ピルツ検査

(左)みず虫 (右)みず虫の原因(白癬菌)顕微鏡下

ヘリコバクター・ピロリ菌感染の検査と治療

はじめに

以前は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍など病気の診断がなければ保険適用による除菌ができませんでしたが、平成25年2月21日より新たな対象患者として、①内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるもの、②除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものが追加され、保険適用として診断や除菌治療ができるようになりました。

ピロリ菌は胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因となるばかりでなく、胃癌の危険因子のひとつでもあることから、胃癌予防のためにもピロリ菌の除菌をお勧めいたします。

(左)慢性胃炎 (中左)胃潰瘍 (中右)十二指腸潰瘍 (右)胃癌

※胃潰瘍の70%、十二指腸潰瘍の90%の原因がピロリ菌感染の原因と言われている。

ピロリ菌とは

1979年にオーストラリアの病理専門医であるウォーレン先生によって発見された、2~3×0.45μmの細菌でからだに数本のしっぽの様なもの(ベン毛)があります。

ピロリ菌のまめ知識

ヘリコとは「らせん」とか「旋回」という意味で、ヘリコプタ―のヘリコと同じです。バクタ―はバクテリア(細菌)のことです。また、ピロリは胃の出口(幽門)をさす「ピロルス」からきています。また、ピロリ菌はエジプトのミイラからも発見されたほど古くから人体に寄生していました。

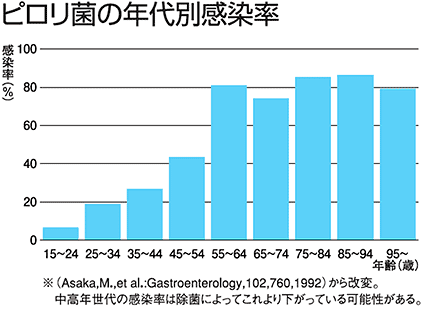

ピロリ菌の感染率

ピロリ菌感染率は環境衛生に比例すると言われており、日本においては若年者で1割~4割、40歳代で5割、50歳以上で7割以上の方がピロリ菌に感染していると言われています。

感染と症状

ピロリ菌に感染した場合、ほとんどの人が慢性胃炎になる傾向があります。しかし、胃の痛みもたれなどの自覚症状のある人と、自覚症状のまったくないという人もいます。気づかぬまま病気が進行してしまう場合もありますので、早期発見・早期治療が重要です。ピロリ菌に感染した人のうち2~3%の方が、上腹部痛を起こす原因となる胃潰瘍や十二指腸潰瘍になります。

ピロリ菌の感染経路

感染経路の大部分を占めているといわれているのが、口を介した感染(経口感染)で、幼少期保菌している親が離乳食を口移しで与えることにより感染します。その他、糞便に汚染された飲料水や食品を介しての感染もあります。また、ピロリ菌を運ぶのはゴキブリという説が大きくまた、ペットなど動物からの感染も否定できないのが現状です。なによりも感染予防のため、清潔な環境を整えることが重要です。

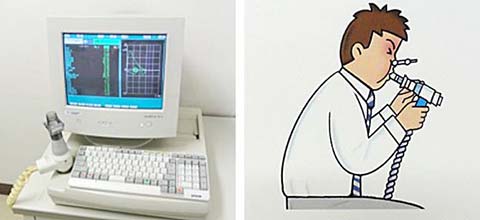

ピロリ菌の検査

ピロリ菌の検査法には、尿素呼気試験法、血中・尿中抗体測定法、便中抗原測定法、迅速ウレアーゼ法、培養法、組織鏡検法など様々な検査方法がありますが、一般的には、当院でも実施している尿素呼気試験法が行われています。この検査は、8~9時間の絶食後及び検査前1~2時間の飲水禁止のもと20分程度で終了する検査です。また、除菌終了後効果の判定をするため、除菌治療後、4週間以上経過した後再度尿素呼気試験を行います。

治療が有効な病気

胃潰瘍、十二指腸潰瘍は、再発の可能性が高い病気であるが、除菌により再発が極めて減少し、特に十二指腸潰瘍で顕著です。その他、胃MALTリンパ腫は、除菌治療が進められる病気であり、委縮性胃炎は除菌治療が望ましい病気とされています。また、胃がんとピロリ菌との関係は未だ不明な点が多いものの、胃がんの発がん物質と認定されており、除菌による効果は大とされています。

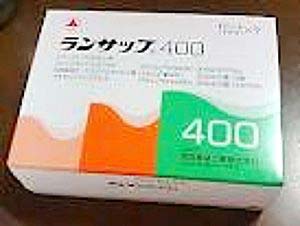

ピロリ菌の治療

ピロリ菌の治療には胃潰瘍か十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者さんあるいは内視鏡査で慢性胃炎の所見がある患者さんでピロリ菌陽性の患者さんが保健上の除菌療法が適用されます。

除菌治療には下記のランサップという三薬剤を1日2回、7日間経口投与します。

※詳しくは塙厚生病院 内科外来までお問い合わせください。

生理検査

生理検査部門は、患者さんから採取した血液や尿など検査する検体検査部門と異なり、心電計・脳波計・誘発筋電計・肺機能装置・超音波装置などを使って、患者さん自身を直接検査し、各臓器の活動状態や形態の異常の有無など検査する部門です。

当院で行っている検査

- 12誘導心電図検査

- 運動負荷心電図検査(マスター2階段昇降)

- ホルター心電図検査(24時間心電図)

- 肺機能検査

- 超音波検査(エコー検査)

(心臓・腹部・甲状腺・頸動脈・下肢血管) - 脳波検査

- 神経伝導検査

- 血圧脈波検査(ABI/PWV)

- 耳鼻科検査

(純音聴力検査・ティンパノメトリー・あぶみ骨反射・重心動揺検査) - 睡眠時無呼吸検査(簡易検査)

12誘導心電図検査

心臓は動いている間、常に微弱な電流を発しています。その電気現象を手首足首と胸に装着した電極から記録し、波形にしたものが心電図です。

この検査は脈の乱れ、胸の痛み、動悸、呼吸困難、失神などの症状がある場合の診断や、その経過観察のために行う検査です。

また、手術前検査、入院時スクリーニング検査、健康診断でも行われます。

運動負荷心電図検査(マスター2階段昇降)

2段の階段を昇降(通常は3分間)し、心臓に負荷をかけて(脈拍数を上昇させて)、心電図の変化の有無を調べる検査です。心電図を運動する前と後に記録し、心電図に変化があるかを調べます。

心臓に負担がかかった時だけ胸痛症状が現れ心電図の変化をきたす労作性狭心症や不整脈の診断、その経過観察に用いられる検査です。

ホルター心電図検査

病院で行う心電図検査は10数秒の心電図しか見ていませんが、ホルター心電計を用いることで24時間の心電図変化を捉えることができます。

不整脈の頻度や薬の治療効果、動悸や胸痛などの自覚症状がある場合は心電図と関連があるかなども分かります。この間、患者さんには行動の記録を記入していただきます。

24時間分記録したデータをコンピューターで解析します。

- いつもと同じ生活をしていただきますが、入浴はできませんのでご了承ください。

- また激しい運動などは汗をかいて電極が外れやすくなりますので避けた方がいいでしょう。

- テープのところがかゆくなることがありますが、なるべくかかないようにお願いします。

肺機能検査

呼吸機能障害の有無やその程度を調べます。また手術前検査の一つとして、手術を予定されている患者さんに、麻酔が問題なく施行できるか否かを判断するためにも行います。

・肺活量とは、吐けなくなるまで息を吐いたところから、吸えなくなるまで吸ったところまでの空気の量です。

・努力性肺活量(フローボリューム曲線)とは、できるだけ吸い込んだ空気を思い切り早く吐きだす検査です。吐きだしから1秒間に吐いた息の量と、その波形の形から、気道(鼻から肺までの空気の通り道)が狭くなっているところがないかを調べます。

- 患者さんの協力が重要な検査で、大変疲れる検査となりますが、技師の説明をよく聞いて、できるだけ頑張ってください。

超音波検査(エコー検査)

超音波とは、人の耳に聞こえない高い周波数の音です。体に当てた探触子から超音波を発信すると組織の境界で反射し、エコーとして戻ってきた信号を処理し、映像化して体の中を観察ことができます。体内の臓器の形態やできもの(腫瘍)の有無、またドップラー効果を利用して血液の流れを調べることもできます。超音波なので被爆の心配がなく、痛みもないためくり返し検査が可能で、いろいろな部位が検査できます。

当院では心臓、腹部、甲状腺、頸動脈、下肢血管の検査を行っています。

(中)心臓 (右)大動脈弁逆流

(左)大腸憩室炎 (中)胆石、 胆嚢炎 (右)内頸動脈狭窄

脳波検査

脳の神経細胞は常に非常に微弱な電気が流れています。頭皮に電極を付けて脳から出ている電気信号を波形として記録したものが脳波検査です。この検査は意識障害やてんかん等の診断、薬の治療効果判定などに用いられる検査です。

- 検査前日は頭をよく洗い、整髪料などはつけずに来院して下さい。

- 検査中はお手洗いには行けませんので、検査の直前に済ませておいて下さい。

神経伝導検査

腕や足の末梢神経を皮膚の上から電気刺激をして、刺激の伝わる速さを検査し、手や足のしびれなどの原因を調べます。

- 神経の電気刺激には人体への悪影響はありませんが、患者さんによっては多少の痛みや不快感を自覚することがあります。

血圧脈波検査(ABI/PWV)

両手両足の血圧と脈派を測定することにより、動脈硬化の程度や動脈の狭窄や閉塞がないかを調べます。

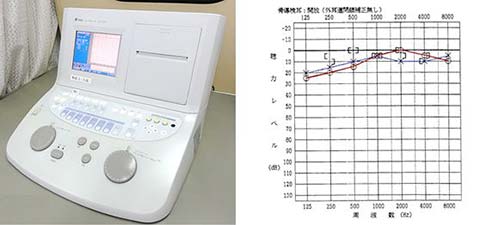

聴力検査

耳鼻科おいて検査します。防音室に入ってヘッドホンをつけ、聞こえる方の耳から片方ずつ調べます。オージオメーターという機械から発する音を聞き、音の大きさ(デジベル=DB)はどのくらいのから聞こえ始めるか、音の高低(ヘルツ=Hz)はどの範囲から聞こえるかを調べます。

睡眠時無呼吸検査(簡易検査)

就寝前にご自身で鼻と指にセンサーを付けていただき、睡眠中の呼吸の状態を検査します。装置の装着方法を説明し、装置をお貸ししますので、ご自宅にて装着していただきます。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

睡眠中に10秒以上の気流の停止が何回起きているかを調べます。

睡眠中に無呼吸・低呼吸を繰り返すことにより、日中の眠気や集中力低下をもたらし、さらには心血管障害の原因にもなります。